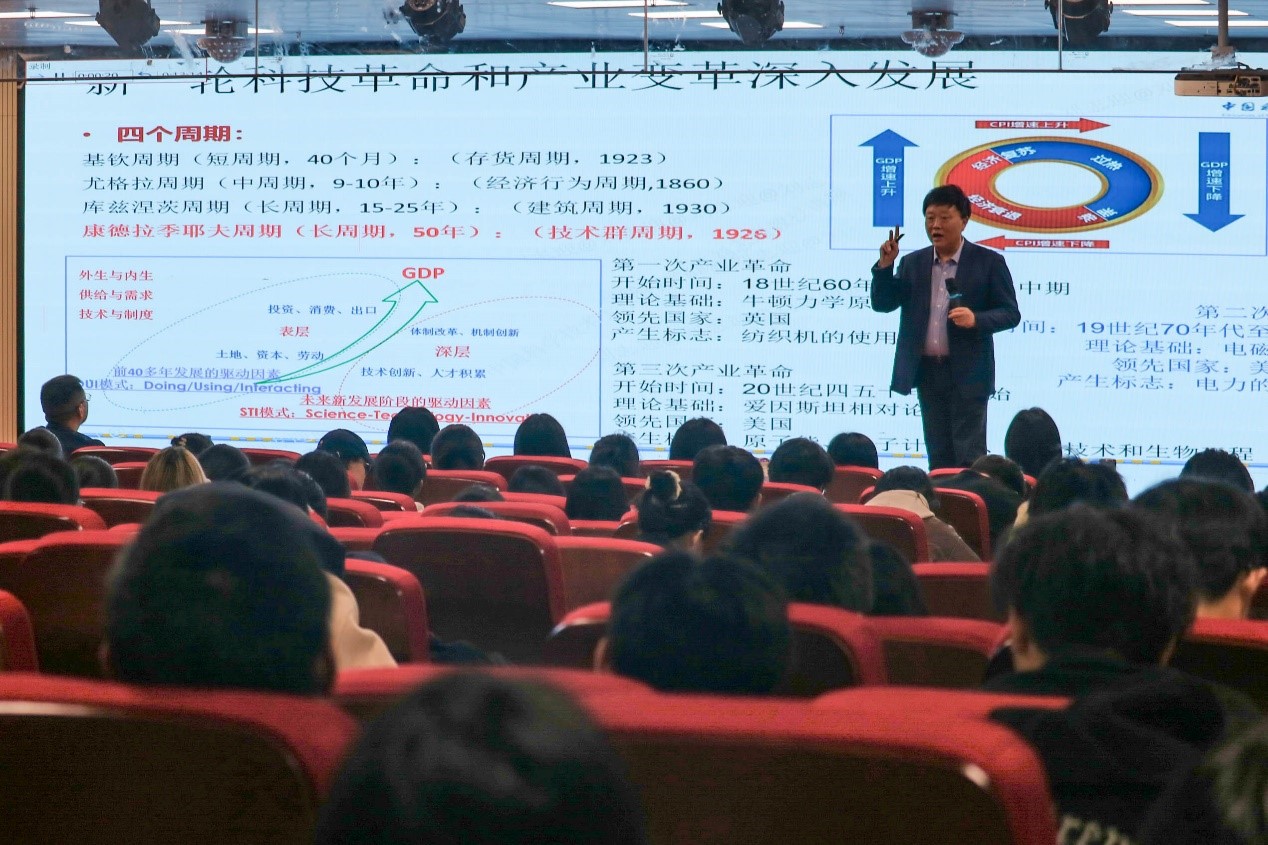

10月29日下午,第36期“禹风大讲堂”在图书馆五楼报告厅如期举行。本期讲座邀请中国科学技术大学管理学院二级教授、博士生导师、国家社科重大项目首席专家刘志迎教授,作题为“科技创新与新质生产力”的专题报告。讲座由副校长汪时珍主持。

刘志迎教授是我国科技创新与管理研究领域的著名学者,兼任中国科学技术大学EMBA中心主任、安徽科技创新综合智库负责人、省部级重点研究基地中国科大创新研究中心主任等职,长期深耕于产业技术创新、科技金融与创新管理研究,主持多项国家社科基金、自然科学基金项目,出版著作30余部,在国内外重要学术期刊发表论文400余篇。

讲座伊始,刘志迎教授从习近平总书记关于“发展新质生产力”的重要论述切入,系统阐释了新质生产力的科学内涵与时代背景。新质生产力是以科技创新为主导、超越传统经济增长方式的新型生产力形态,具备高科技、高效能、高质量特征,是推进中国式现代化建设的关键动力。

刘教授系统梳理了生产力理论的历史演进,从马克思的经典三要素理论,到邓小平提出“科学技术是第一生产力”,再到新时代强调“数据也是生产力”,揭示了科技、管理、教育、数据等要素深度融入生产体系,成为提升全要素生产率的核心变量。他结合经济学模型,分析了从“要素投入驱动”向“全要素生产率驱动”转变的必然性,并指出新质生产力的核心在于通过技术革命性突破,实现劳动者、劳动工具与劳动对象的优化组合。

在分析当下全球格局时,刘教授指出,我们正处于从信息时代向智能时代过渡的关键阶段,新一轮科技革命正重塑世界经济与产业体系。以人工智能、基因科学、能源动力、结构设计、材料制造为代表的五大技术方向,将构成未来科技革命的核心范式,推动人类社会进入“智能生产力”阶段。他以欧盟百项前沿技术项目为例,列举了人工智能和机器人、人机交互和仿生、电子与计算机等领域的最新成果,强调我国必须在这些关键赛道上抢占创新制高点。

谈及产业升级与未来发展,刘教授结合安徽省产业结构与国家战略部署,指出传统支柱产业需在转型中“开新花、啃嫩芽”,积极培育战略性新兴产业与未来产业,发展新动能。刘教授进一步提出五点发展建议:一要围绕产业链部署创新链,保护现有生产力;二要围绕创新链布局产业链,催生新质生产力;三要围绕创新链完善资金链,实现资金要素创新配置;四要依托“三链”集聚人才,优化人才要素配置;五要围绕“四链”深化改革,调整生产关系以适应新质生产力发展。

讲座尾声,刘教授寄语在场师生树立科技报国的理想信念,重视经济管理知识学习,提升理论素养与创新思维,鼓励青年学子在人工智能与数字经济浪潮中主动学习、拓宽视野,努力成长为具备国际视野与创新能力的新时代人才。

最后,汪校长对刘志迎教授的精彩报告表示诚挚感谢,他指出,本场报告内容翔实、视野宏阔、启发性强,不仅有助于师生深入理解科技创新与新质生产力的内在逻辑,也为高校教学科研与人才培养工作提供了宝贵思路。讲座在热烈掌声中圆满落幕。

(文/桑启悦 图/融媒体中心、校团委 审/陈士超)

皖公网安备 34030002000989号

皖公网安备 34030002000989号